Провокация как искусство: История неоднозначных выражений в живописи

В творчестве Александра Попова текст часто выступает как существенный элемент, зачастую превращаясь в центральный акцент его работ. Строки или даже единичные слова восклицательного характера формируют уникальный язык, играющий на грани непереводимой субкультуры и откровенной вульгарности. Декоративные элементы, маскирующие скрытые надписи, помогают художнику создавать эффект неожиданного открытия. Например, в произведении «Дом отдыха “Сенеж”» текст растворяется в интерьере, окрашенном мягкими пастельными тонами.

Язык граффити также стал важной составляющей его художественного подхода. Это видится в рандомизме и структурированности букв, соответствующих общей геометрии и минималистичности композиций, так, как это можно увидеть в его картинах «Совок 30 лет спустя».

Введение ненормативной лексики в живопись сильнее подчеркивает контраст традиционного восприятия искусства с неприличными элементами, создавая напряженный баланс каждым разом более заметный на ярком фоне пастельных цветов.

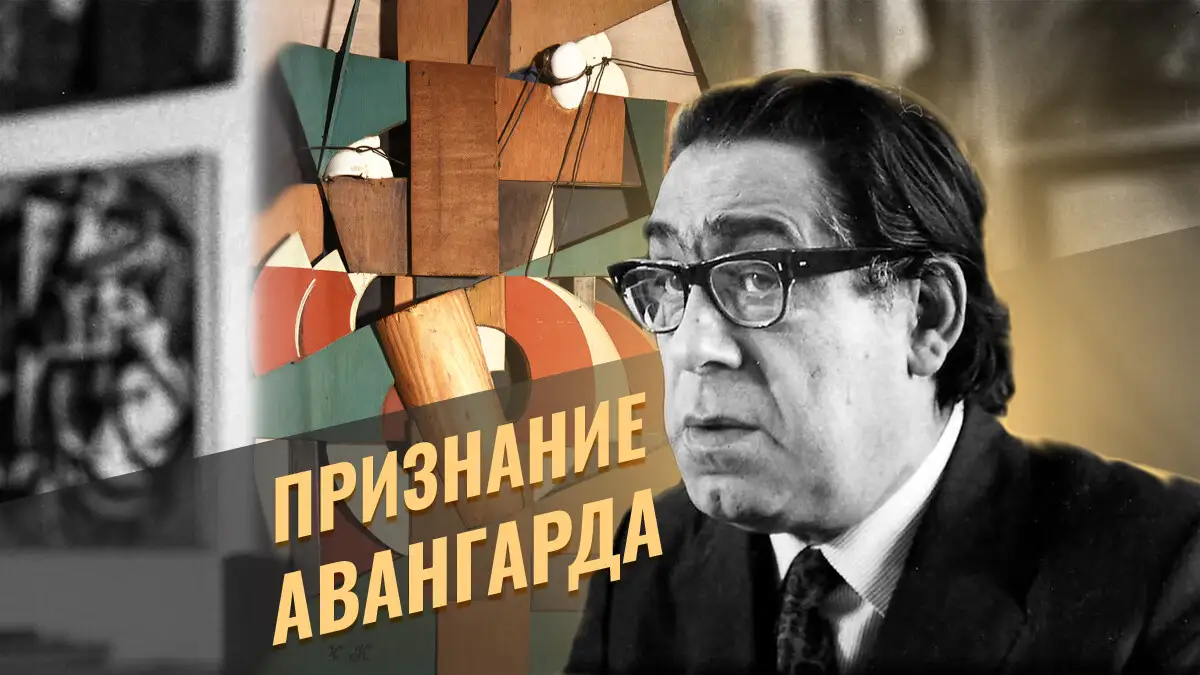

Попов наследует эту практику у своего наставника Михаила Рогинского. В работах Рогинского текст используется в виде простых присказок или текстовых вставок, подражающих рекламам и плакатам. Эту технику тоже заимствует Попов, усиливая социально-критический аспект своих работ.

Подобные методы уходят корнями в авангард русского искусства начала XX века. Пример тому — Михаил Ларионов, который открыто использовал элементы как легкого жанра, так и солдатского фольклора в своих произведениях. Его работы, такие как иллюстрации к поэме Константина Большакова «Le futur», с их явным контрастом между высокими формами и повседневными изображениями, подчеркнули антиэлитарную природу его стиля.

Таким образом, взаимодействие вербального и визуального в живописи становится инструментом эпатажа и озорства, но с более глубокой целью. Это средство позволяет художникам как Ларионов, Рогинский и Попов не столько провоцировать, сколько переосмыслять грани искусства, опуская его величие до уровня более доступного и понятного зрителю, стимулируя размышления о природе общества и искусства, как искусство иронии.

Свобода и свобода самовыражения художников в постмодернистской эпохе, от Ларионова до Попова, выявили, насколько взаимодействие текста и изображения перешло границы привычного искусства, обогащая его многочисленными интерпретациями и продолжая подвергать сомнению устоявшиеся конвенции.